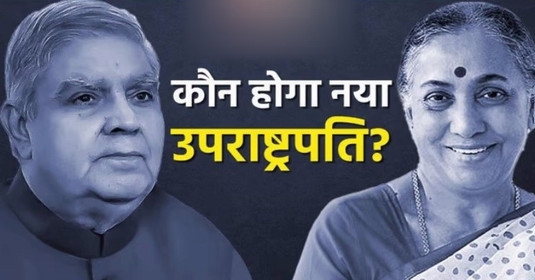

नई दिल्ली. उपराष्ट्रपति चुनाव में आज मतदान का दिन है। नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा। ऐसे में एनडीए के जगदीप धनखड़ और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा में से जो भी जीतेगा, वह उपराष्ट्रपति के तौर पर 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेगा।

इस बीच यह जानना अहम है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव से उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना अलग होता है? इसमें कैसे जीत और हार का फैसला होता है? आइये जानते हैं…

आज सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक मतदान जारी रहेगा। इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। छह अगस्त को ही नतीजे आ जाएंगे। 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे।

उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। इस तरह के कुल 788 लोग वोट डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के कारण इस वक्त राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के कोटे की चार सीटें रिक्त हैं।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की वजह से भी एक सीट रिक्त है। इस तरह निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या 228 ही है। वहीं, मनोनीत सांसदों की भी तीन सीटें खाली हैं। इस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज में कुल सदस्य संख्या फिलहाल 780 ही है।

संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है। इसमें वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। आसान शब्दों में इस चुनाव के मतदाता को वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। मसलन वह बैलट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को एक, दूसरी पसंद को दो और इसी तरह से अन्य प्रत्याशियों के आगे अपनी प्राथमिकता नंबर के तौर पर लिखता है। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान पद्धति से होती है। मतदाता को अपनी वरीयता सिर्फ रोमन अंक के रूप में लिखनी होती है। इसे लिखने के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए खास पेन का इस्तेमाल करना होता है। चूंकि इस चुनाव में दो ही उम्मीदवार हैं, ऐसे में जीत के लिए जरूरी वोट पहले चरण की मतगणना में ही किसी एक उम्मीदवार को मिल जाएंगे। ऐसे में यह प्रक्रिया बार-बार नहीं दोहरानी पड़ेगी।

पहले यह देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता वाले कितने वोट मिले हैं। फिर सभी को मिले पहली प्राथमिकता वाले वोटों को जोड़ा जाता है। कुल संख्या को दो से भाग किया जाता है और भागफल में एक जोड़ दिया जाता है। अब जो संख्या मिलती है उसे वह कोटा माना जाता है जो किसी उम्मीदवार को काउंटिंग में बने रहने के लिए जरूरी है।

अगर पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी कोटे के बराबर या इससे ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा न हो पाए तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। सबसे पहले उस उम्मीदवार को चुनाव की रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हों।

इसके बाद जो उम्मीदवार रेस से बाहर होता है उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में यह देखा जाता है कि दूसरी प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर दूसरी प्राथमिकता वाले ये वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के मत कोटे वाली संख्या के बराबर या ज्यादा हो जाएं तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है।

अगर दूसरे राउंड के अंत में भी कोई उम्मीदवार न चुना जाए तो प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। उसे पहली प्राथमिकता देने वाले बैलट पेपर्स और उसे दूसरी काउंटिंग के दौरान मिले बैलट पेपर्स की फिर से जांच की जाती है और देखा जाता है कि उनमें अगली प्राथमिकता किसे दी गई है।

फिर उस प्राथमिकता को संबंधित उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को तब तक बाहर किया जाता रहेगा जब तक किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या कोटे के बराबर न हो जाए।

यूं तो उपराष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारियां बहुत सीमित हैं लेकिन राज्यसभा के सभापति के तौर पर भूमिका काफी अहम हो जाती है। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी तब और अहम हो जाती है, जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है क्योंकि राष्ट्रप्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री।

उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। इनमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसद और सभी राज्यों के विधायक मतदान करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सदस्य भी वोट कर सकते हैं।

जगदीप धनखड़ का जन्म झुंझुनूं जिले के गांव किठाना में साल 1951 में साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोकल चंद और मां का नाम केसरी देवी है। जगदीप अपने चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। 1979 में उनकी शादी सुदेश धनखड़ से हुई। उन दोनों की एक बेटी कामना है। जिसकी शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है।

उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव किठाना के ही सरकारी माध्यमिक विद्यालय से हुई थी। गांव से पांचवीं तक की पढ़ाई के बाद उनका दाखिला गरधाना के सरकारी मिडिल स्कूल में लिया। इसके बाद उन्होंने चित्तौरगढ़ के सैनिक स्कूल में भी पढ़ाई की। 12वीं के बाद भौतिकी में स्नातक करने के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढाई पूरी की थी। धनखड़ का चयन आईआईटी, एनडीए और आईएएस के लिए भी हुआ था, लेकिन उन्होंने वकालत को चुना। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत भी राजस्थान हाईकोर्ट से की थी। वे राजस्थान बार काउसिंल के चेयरमैन भी रहे थे।

धनखड़ ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। धनखड़ 1989 में झुंझनुं से सांसद बने थे। उन्हें 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि, जब 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वह पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2003 में उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 70 साल के जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था।

मार्गरेट अल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 को हुआ था। अल्वा की पढ़ाई बेंगलुरु में हुई। 24 मई 1964 में उनकी शादी निरंजन अल्वा से हुई। उनकी एक बेटी और तीन बेटे हैं। निरंजन अल्वा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय संसद की पहली जोड़ी जोकिम अल्वा और वायलेट अल्वा के पुत्र हैं।

अल्वा 1974 में पहली बार राज्यसभा की सदस्य चुनी गईं। उन्होंने छह-छह साल के चार कार्यकाल लगातार पूरे किए। इसके बाद वे 1999 में वे लोकसभा के लिए चुनी गईं। उन्हें 1984 में संसदीय कार्य राज्यमंत्री और बाद में युवा और खेल, महिला एवं बाल विकास का दायित्व भी मिला। 1991 में उन्हें कार्मिक, पेंशन, जन अभाव अभियोग और प्रशासनिक सुधार राज्यमंत्री का जिम्मा दिया गया था। अल्वा राजस्थान, गोवा जैसे राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं।